时间:2025-05-02 09:35:42 来源:新文网

分享到微信朋友圈

作者:王东

(陶文彬像,AI生成)

近期,我拟写一组和彭水县有关的历史人物文章,陶文彬本不在我写作计划之列,我觉得他的知名度和影响力不够。

可我在翻读《彭水县志》等有关资料时,陶文彬一次次进入我的视野,在他主编的《彭水县志》(康熙本)中,他及其同僚留下了大量有关他的信息,包括如何治理盐政、办学、修志、搞建设等诗文。

越看这个人物越可爱,我以为陶文彬是中国古代文人从政的楷模。他勤政廉洁,富有理想和人文情怀;他正直无私,勇于担当又富有士人的风骨;他坚韧豁达,光明磊落知进退……

我决心写一写他,可除了县志里的资料外,在网络上他的资料极其有限,百度百科只有100字左右的简介。我只有从现有的资料中研判分析,最终写成了本文。

这应该是一篇第一次较为全面地介绍陶文彬生平事迹的文章,但因为资料有限,很多史实都还有待进一步考证核实。

好在我不是搞历史研究,这只算一篇小小的作文,错误疏漏的地方敬请各位方家批评指正,我改正就是。

——编者按

彭水县城,乌江如练,倒映着两岸青山。在县档案馆里,一本泛黄的《彭水县志》静静躺在展柜里,书页间浮动着康熙四十九年的墨香。

我翻开书页,一行斑驳的字迹跃入眼帘:“县无志,犹国无史!”馆长告诉我,这本《彭水县志》是清康熙年间时任彭水知县陶文彬所撰,是彭水历史上第一本县志,为后人了解和研究彭水提供了宝贵的第一手资料。陶文彬这人啊,是位江南书生,值得我们长久铭记。

风从乌江吹来,掠过武陵山的林木,簌簌声中似有树叶吹奏的清音,叩击着我心扉,我的思绪飘到了三百多年前那段吴侬软语与巴渝苗歌交织的时光。

江南烟雨润文骨

浙江绍兴,这里自古就是满腹经纶、胸怀天下的文人之乡,是老街小桥、绿水青山的诗画江南。

公元1660年梅雨时节,在绍兴陶堰镇,青石板路泛着水光,乌篷船在河道间穿行。在陶家老宅里,一个婴儿呱呱坠地,他就是陶文彬。父亲燮菴公为他取名文彬,字仲玉,号月山,寄托“文质彬彬,然后君子”之意。

他的家族,是绍兴的望族。他的父亲陶燮菴是当地名士,曾著《治河明镜》,赈济灾民数千人,被乡人尊为“陶公”,被后人奉为贤者。母亲胡太夫人能诗,常在烛光摇曳的夜晚,教孩子吟诵古人的诗句。

寒来暑往,书斋外的芭蕉叶由嫩绿转为苍翠。每逢夜雨敲窗,胡太夫人便会燃起青瓷烛台,教孩子辨识《楚辞》。陶文彬尤爱《九章》,常以手指蘸水在檀木案几上摹写“哀民生之多艰”,清瘦的腕骨在烛光中投下倔强的影子。

陶文彬七岁能诗,十五岁时作《雪园集序》,文采斐然,文中“文质相济如盐梅之和”的妙喻,引得江南名士韩菼、何焯拍案叫绝:“此子胸中自有万斛盐泉,当为文坛继起之秀!”

然而,陶文彬的科举之路并不顺利。自1683年起,他六度踏入江南贡院,六次看着放榜墙上陌生的名字吞噬希望。在第六次落第时,他在西湖断桥畔枯坐三日,看自己的倒影被锦鲤搅碎又聚合,最终他将备考的《四书大全》沉入了湖底。从此西子湖少了个失意举子,鉴湖畔多了位“摩云楼主”。

陶文彬以“摩云”自号,设馆授业,潜心著作,《摩云文集》十卷便是在那段失意岁月中完成的。“宁作盐工骨,不为金榜尘”那些饱含血泪的诗文,反而成就了他“才全能巨”的文名。

转机出现在康熙四十五年(1706年)。那年江淮大旱,陶文彬效仿父亲当年义举,组织乡民修筑堤坝,救济灾民数千。这一善举被巡抚上奏朝廷,由此获得“助赈授官”的资格。当吏部的任命文书送到陶家时,他正在庭院里修剪梅枝。雪花落在文书上,也落在他微微颤抖的手上——四川彭水知县。

“彭水?”他展开地图,手指沿着长江溯流而上,最终停在川东群山中的一个小点上,那是一个他从未听说过的地方。

盐井深处照肝胆

初到彭水的那个冬季,陶文彬站在县衙的滴水檐下,望着远处云雾缭绕的群山,第一次感受到了何为“蜀道难”。

更让他震惊的是县衙库房的账册:全县税收十之七八来自盐课,而盐井产量逐年递减。

残破的《盐井图说》记载着更残酷的现实:全县四大盐井中,最险峻的鸡鸣井需在绝壁间架铁索木桥,盐工坠江者“岁以十计”;产量最大的飞水井每逢夏汛便遭山洪倒灌,卤水稀释后“三昼夜不成盐”。

是夜,新任知县在油灯下反复翻阅前任留下的《请减盐课疏》,直到鸡鸣时分,他掷笔长叹:“纸上千言,不如井边一双草鞋!”

他决定**探访盐井。第二天,衙役们看见知县脱去官服,身着葛布短衫,背负竹篓走向深山。在鹁鸠井,他看到盐工们在悬崖边架设藤桥,桥下是咆哮的郁江;在飞水井,目睹了盐工们悬吊在竹索上取水的惊险场景。

最令他痛心的是,夏季洪水总会冲淡卤水,导致“淡不可煮,额则亏而亭户以病”。

七日后,憔悴不堪的知县带着满篓岩样返回县衙。烛光彻夜未熄,他先后写下《盐井利弊疏》《请修盐井疏》,在《请修盐井疏》中他写下这样的句子:“灶户煎盐,如春蚕吐丝,丝尽则亡。”更破天荒提出“三不增”原则:不增课税、不增徭役、不增险工。

为筹措修井银两,他当众典当母亲陪嫁的玉簪,在他的感召下,士农盐商齐心协力,盐井得到修葺,郁江险滩得到疏浚。

他决定恢复古老的井神祭祀。按旧例,知县只需在衙内设香案遥拜,但他坚持亲赴深山中的井神庙。那日清晨,他匆匆上路,山路湿滑,他几次跌倒,手掌被荆棘划得鲜血淋漓。

祭祀后,奇迹发生了。当年夏秋,山洪未至,盐井产量反增八万斤。上司欲借此增税,他断然拒绝:“天幸不可恃,增课贻害无穷!”并星夜赶往重庆府,据理力争:“若为增税而致民困,文彬宁愿挂冠而去!”最终,增税之事作罢。

更大的考验接踵而至。彭水有座马迹山,相传产铜。州府行文要求开采铜矿,他再次站出来反对,连上三道《请罢开矿疏》,提出“三不可”:其一,矿利诱农弃耕;其二,矿徒聚众易乱;其三,奸商囤积居奇。

被迫试采时,他严查矿脉,月余即证“所获不抵耗费”,开采之事遂罢。当地苗民头领阿普后来在酒宴上敬他三碗米酒时说:“汉官多如牛毛,像大人这样的,是凤凰羽毛”。

次年清明,当百姓看到知县赤脚主持井神祭祀,荆棘划破的掌心将香灰染成淡红时,“陶青天”的称呼便开始在武陵山区传播。

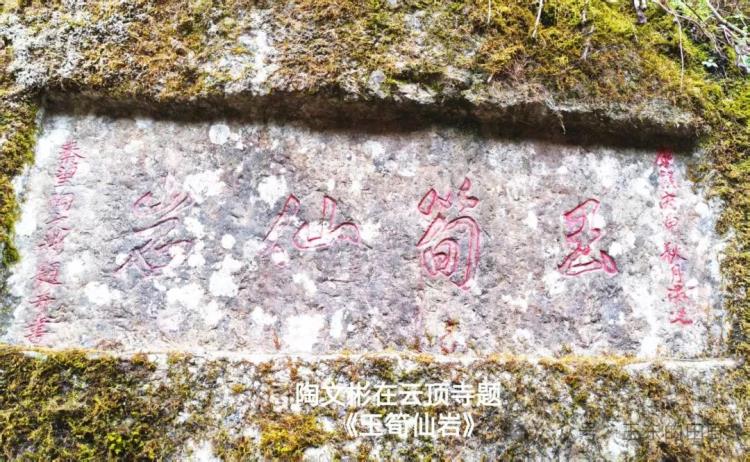

(云顶寺遗址)

百废俱兴书青史

陶文彬治彭十五载,以“公家之利,知无不为”为旨,盐政、文教、城建三管齐下,以书生之笔绘就民生画卷,让曾经积贫积弱动乱频仍的偏僻小城焕发新貌。

重修学宫。昔日的文庙倾颓不堪,孔子牌位淋在雨中。陶文彬踏过残瓦,对瑟瑟发抖的学官说:“学校荒废,如人失魂。”他捐半年俸禄,又劝士绅解囊。

开工当日,百姓见知县挽袖搬运梁木,粗麻衣襟沾满泥浆。工匠们嘀咕:“活了大半辈子,头回见县太爷当小工!”学宫落成时,他挥毫题写“文教昌明”匾额,并聘请知名儒生执教,点亮文化传承的星火。

改建县衙。旧衙门的“明镜高悬”匾已蛀空半边,破败不堪,他**设计筹资改建,自己却居住在漏雨的西厢,不增百姓一文钱赋税。

某盐商夜赠百金求通盐引,他当众掷还:“陶某饮彭水,食糙米,要这腌臜物何用?”次日,公堂新悬楹联:“饮水啜藜羹,官清民自安”。

再塑禅心。云顶寺古刹破败,经卷霉朽。陶文彬登摩围山勘察时,见小沙弥以芭蕉叶遮佛首避雨,黯然长叹:“佛法尚需庇护,何以庇民?”他再捐俸银,并说服茶商捐建禅房。

重修时他特意采用榫卯结构,梁柱相接处暗藏盐粒防蛀。竣工日,他题“云水禅心”匾额以表其志。百姓感念其德,在偏殿塑其像,香烟缭绕中,青衫书生与菩萨共享供奉。

重本兴农。“莫辞村酿红酣醉,唱个农歌我试听”,这是陶文彬《劝农歌二十首》中的诗句,字字浸透着泥土气息和亲民情怀。“雨水初经农事新,急修农具劝田邻”,他挨家挨户劝告农民修缮农具,以利耕作;“村村打闹唱秧歌,男妇齐来插早禾”,无疑是最动人的田间即景。他常常卷起袖管与老农同插秧苗,泥水溅污青衫亦浑然不觉。

在彭水,他还写下了《山行四首》《山居四首》等诗作,其中“时对溪松啸月,来看山鸟迎人”之句,恰似这位书生县令在山水与黎民间找到了心灵的皈依。

铁笔修志续文脉

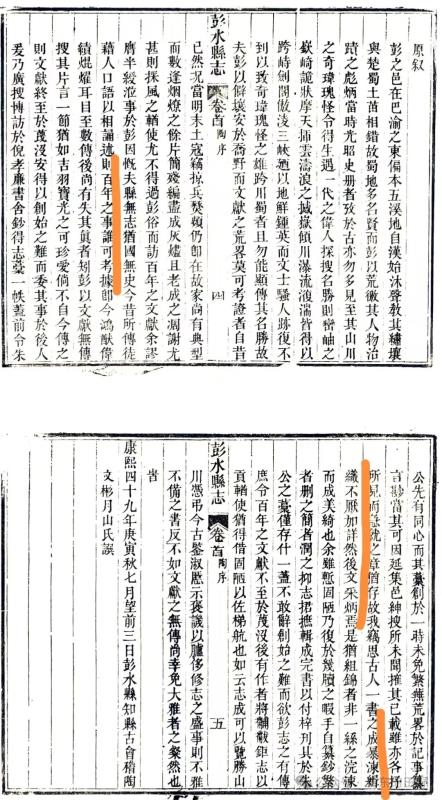

彭水地处偏远,但建县上千年,历史文化悠久。然而,明末兵燹之后,文献散佚,百年往事,竟无人能详。

在一个深秋的夜晚,云顶寺残破的藏经阁忽现灯火。陶文彬举着松明,在蛛网密布的梁柱间发现半卷《彭水风物志》。泛黄的纸页记载着唐时黔中道治所的盛况,与眼前“文庙坍塌,县志断绝”的荒芜形成刺目对比。

他颤抖的手抚过虫蛀的“宋黄庭坚谪居处”字样,突然转身对随行塾师说:“无史之邑如无魂之人,你我当为彭水重铸文脉!”

修志工程异常艰难。他**拜访各村寨的族长,在火塘边记录老人们口述的历史;派人深入山区,拓印摩崖石刻;为考证“五溪蛮”源流,陶文彬深入苗寨与巫师对坐火塘,将传唱的古歌《盘瓠》译成汉文;为寻找失传的竹枝词,他在郁山镇摆开“诗粥摊”,用白粥换取樵夫口中的俚曲;寒冬腊月,他呵冻执笔,“繁者删之,简者润之”,常常工作到五更鼓响。

最珍贵的发现来自倪氏书楼,某日暴雨冲垮危墙,竟露出前知县朱尔捷编纂的志稿残篇。陶文彬如获至宝,当夜便借住农家,就着灶火将残卷与田野调查逐字比对,晨曦染白鬓角时他写就凡例:“山川与盐井并重,汉俗共苗风同辉。”

他在序言中写道:“虽亦各抒所见,而急就之章,犹存故我。”谦逊之中,透着一个书生的执着。

县志付梓那天,彭水遭遇百年未遇的冰雹。陶文彬护着雕版在牛车中颠簸,突然掀帘对仓皇避灾的百姓喊道:“诸君勿惧!此乃苍天为彭水史册击节!”

书成次日,他在郁山镇飞水井旁立碑铭文,那些凹凸的刻痕,至今仍在郁江风雨中诉说文明交融的故事。

去时明月照大江

1720年,陶文彬擢升福建漳州同知。离任那天,乌江两岸人头攒动,背盐篓的灶户、缠青帕的苗民、持书卷的学子,将桐叶糍粑与红橘塞满官船。行至江心,忽闻木叶吹奏《鹧鸪飞》,正是他当年采录的苗家古调。

彭水士民在城门为他立“清惠德政坊”,在云顶寺供其塑像,更编《彭讴录》传颂其德政,一首民谣至今仍在传唱:“莫愁官贪吏要钱,我彭自有陶清廉;莫愁水旱与荒年,我彭自有陶青天。”

陶文彬后来在漳州任上及简短受任惠安、漳浦期间,继续发挥其治理才能,殚心民事,春风化雨,政绩卓著,深受当地百姓爱戴。

清代文人方楘如在为其撰写的墓志铭中写道:“盖君整齐教导,动思利民,职事苟有便于民者,劝行之;未便,则毅然持必,虽拔山力莫能移。”这段话,很好体现了陶文彬的的赤子之心和书生本色,是对其从政生涯的盖棺定论。

1729年,陶文彬辞官归隐鉴湖。他和妻子在月山草堂种竹莳菊,致力于文学创作和园林艺术,享受着难得的闲适生活,有《摩云文集》《金台集》等著作传世。

他也会常常想起那些在彭水的时光,某个雪夜,他与老妻翻检旧稿,看着“愿化黔中雪,尽覆人间盐”“欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年”等诗句,相视一笑间,炭火将白发映成温暖的金色。

乾隆十年(1745)冬,八十五岁的老人握笔端坐而逝,案头未完成的《治盐十策》墨迹未干,窗外白梅正绽开第一朵花。

“莫道江南烟水远,此身元在万山中。盐花沁透青衫骨,便认黔州是越东。”这是陶文彬离开彭水时写的诗。

三百多年过去了,那些斑驳陆离的墨迹里,有盐的咸涩、江的湿润、血的温热,早已在岁月中酿成照彻古今的明月,仿佛仍在守望着那位青衫磊落的江南书生。

(2025年4月19日写于重庆渝北)

审核:薛成毅